外国人技能実習生と訪問系サービス(1)|制度改正の背景と実務へのインパクト

4月3日、外国人技能実習機構は介護事業所等での実務経験等を有する介護技能実習生について、訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が認められるようになったことを受け、周知を開始しました。

4月3日、外国人技能実習機構は介護事業所等での実務経験等を有する介護技能実習生について、訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が認められるようになったことを受け、周知を開始しました。

この改正は、制度の運用に新たな一歩を刻むものであり、外国人介護人材を取り巻く環境の変化を象徴する出来事とも言えます。特に訪問系サービスという、利用者の生活の場に直接入り込むサービスへの展開は、介護事業のあり方そのものを見つめ直す契機ともなり得ます。

【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|外国人介護人材関連ページ

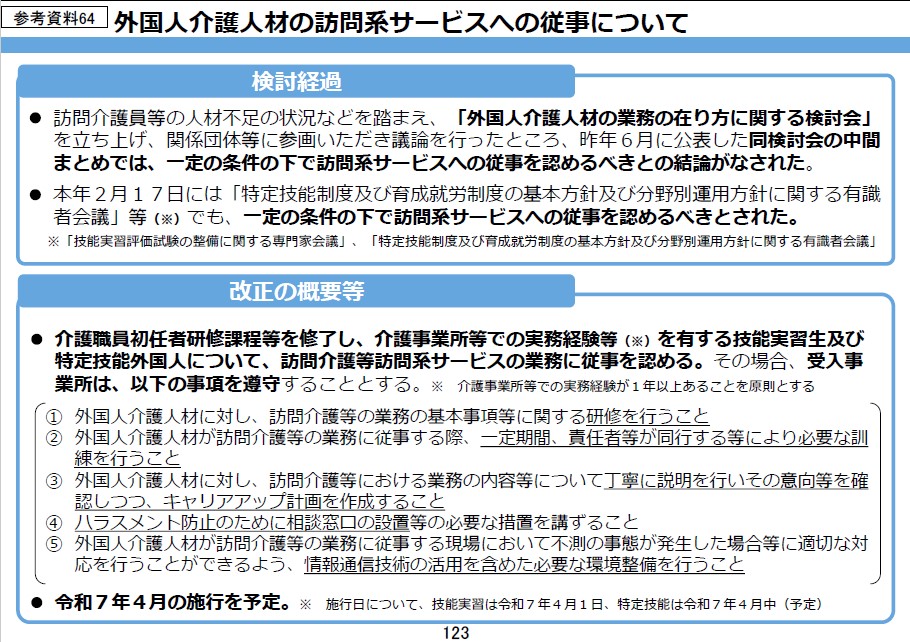

【参考資料】「令和6年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 (資料8)福祉基盤課福祉人材確保対策室」(厚生労働省ホームぺージ)参考資料64(123頁下部~125頁)参照

背景にあるのは「深刻な人材不足」

介護分野では長年にわたる人材不足が続いています。厚生労働省によれば、2026年度には約240万人、2040年度には約272万人の介護職員が必要と見込まれており、現在の約215万人では大幅に不足します。

こうした中、外国人介護人材の受け入れは避けて通れない現実となってきました。これまでは施設内サービスに限定されていた外国人技能実習生の就労範囲が、ついに「訪問系サービス」まで拡大されたのは、制度としても大きな転換点といえるでしょう。

なぜ「訪問介護」なのか

訪問介護は、要介護高齢者が自宅で生活を続けるために不可欠なサービスです。しかしながら、現場では慢性的な人手不足が続き、担い手の確保が急務となっています。その一方で、訪問介護には

利用者宅という「密室」での業務

単独での判断が求められる場面

利用者や家族との直接的なコミュニケーション といった特徴があり、外国人材の参入においては慎重な議論が重ねられてきました。

今回の制度改正は、こうした課題に一定の歯止めとルールを設けつつ、実務経験を積んだ技能実習生に限って門戸を開くという「条件付きの前進」です。

制度改正のポイントとは?

厚生労働省および国際厚生事業団が公表した情報によると、訪問系サービスに外国人技能実習生が従事するためには、以下の要件を満たす必要があります。

主な条件

介護事業所が「適合確認書」の交付を受けていること

実務経験が1年以上ある技能実習生であること(初任者研修修了が前提)

技能実習生本人の意向確認とキャリアアップ計画の作成

同行支援による訓練体制の整備

ハラスメント対策や緊急時対応のルール整備

訪問業務内容に関する研修の実施

これらは単なる「制度上のハードル」ではなく、現場での受け入れ体制の質を担保するための重要な土台です。

現場の「理解と準備」が問われる

制度は整っても、実際に運用するのは事業所と現場職員です。今回の改正で明確になったのは、単に人手を補うのではなく、

利用者との信頼関係の構築

異文化コミュニケーションへの配慮

外国人職員が孤立しないチーム支援体制 といった、ソフト面での「文化的受け入れ力」が問われているという点です。

事業所が一つのチームとしてどう動けるか。この部分に、制度の本当の成否がかかっているように感じました。

当事務所としての見解

今回の制度改正は、「ただ門戸を開く」だけではありません。求められるのは、現場を支える経営者・人事担当者が、

法制度を正確に理解し、

求人・採用・受け入れ体制を丁寧に設計し、

文化・言語・心理的支援の視点からも職場環境を見直す、 という、より高度なマネジメントの在り方です。

当事務所としては、介護・障害福祉の現場が、この制度を単なる「人手の補填策」として捉えるのではなく、「多様性と共生の実践」として捉えていただきたいと願っています。訪問系サービスという繊細な現場においてこそ、「制度」と「現場感覚」とを丁寧に結びつける視点が、経営者や人事担当者には求められています。

【参考サイト】公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)|外国人介護人材関連ページ

【参考資料】「令和6年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 (資料8)福祉基盤課福祉人材確保対策室」(厚生労働省ホームぺージ)参考資料64(123頁下部~125頁)参照