教育訓練休暇給付金の創設へ|令和7年10月施行予定、事業主が知っておくべき実務対応

3月21日、第211回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました。

3月21日、第211回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「教育訓練休暇給付金」の創設に関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要が示されました。

2025年10月(令和7年10月)に施行予定の「教育訓練休暇給付金」制度は、雇用保険法に基づく新しい給付制度として注目を集めています。とくに医療・介護・福祉業界においては、慢性的な人材不足の中で、働く人材の“学び直し”やスキルアップ支援の仕組みを制度的にどう捉えるか、事業運営に直結するテーマでもあります。

この制度は、国の後押しを受けながらも、あくまで「自発的な学び」を支援するもの。企業が積極的に“社員の未来”を応援する姿勢を社会に示すチャンスでもありますが、その一方で、就業規則や証明書の整備といった実務対応も不可避です。

このコラムでは、制度の概要と実務への影響、そして経営戦略としての位置づけについて、社労士の視点からわかりやすく解説いたします。

制度創設の背景と意図

働く個人への「投資」を促す仕組み

「教育訓練休暇給付金」は、いわゆる“失業なき能力開発”の一環として位置づけられています。従来の教育訓練給付制度が「離職後」または「就労中」の学びにフォーカスしていたのに対し、本制度は「休暇をとって学ぶ」ことを前提とし、あくまで就労を継続しながら能力開発に取り組む労働者を支援する仕組みです。

政府の説明によれば、少子高齢化、急速な技術革新、そして地域社会の変化を踏まえた“学び直し支援”が主眼とされています。厚労省は、雇用の維持と職業能力の向上を両立させるため、こうした「休暇を取ってでも学ぶ」選択肢を制度的に支援する方向へと舵を切ったのです。

給付金の主な内容

給付対象となるのは“無給の30日以上の休暇”

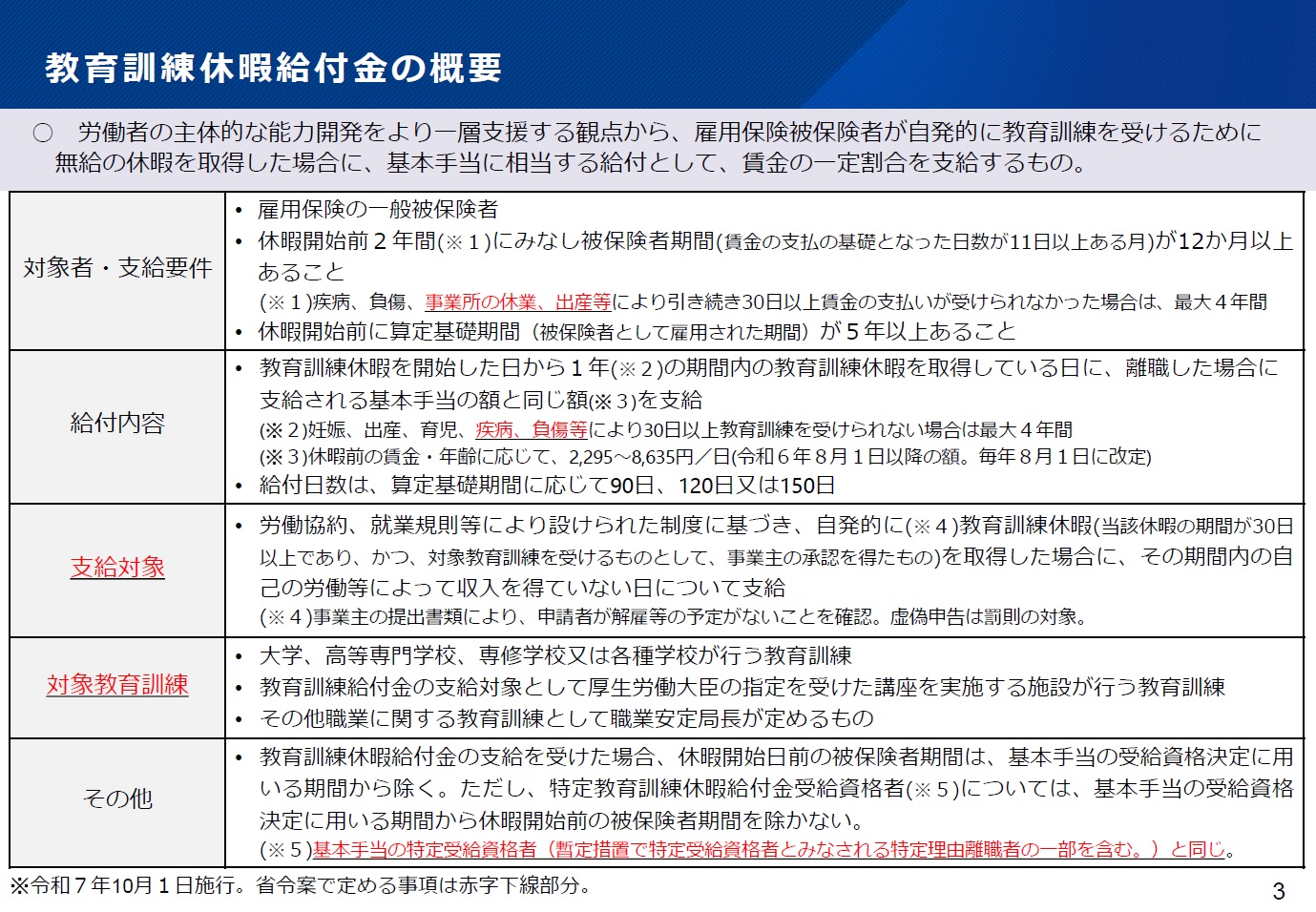

本給付金の対象者と支給要件、給付内容は以下のとおりです。

対象者と支給要件

雇用保険の一般被保険者であること

休暇開始前2年間(一定条件下では最大4年間)にみなし被保険者期間が12カ月以上あること

休暇開始前に算定基礎期間が5年以上あること

給付の内容

無給の教育訓練休暇を取得している日に、基本手当に相当する額(2,295~8,635円/日)を支給

給付日数は90日、120日、150日のいずれか(算定基礎期間に応じて変動)

給付期間は最長1年間(妊娠・出産等により中断した場合は4年以内)

支給の前提条件

支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

労働協約や就業規則に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得したこと

教育訓練休暇が30日以上であること

事業主が休暇取得を承認していること

期間中、収入を得ていないこと

解雇予定がないこと(事業主による証明書提出が必要)

対象となる「教育訓練」の種類

「職業に資する」かどうかがカギ

教育訓練と認められるには、次のいずれかに該当する必要があります。

大学、高専、専修学校、各種学校で行われる教育訓練

教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座

その他、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

いわゆる「自己啓発」的な内容だけでなく、キャリア形成に直接結びつく内容であることが求められます。

実務対応はどうなるのか?

事業主の協力と制度整備が必須

本制度は、労働者が自発的に休暇を取得し、かつそれを就業規則等に基づく制度で裏付ける必要があるため、事業主側の「制度整備」が前提です。

事業主の実務として必要なもの

教育訓練休暇制度を就業規則や労使協定に明記

対象者に対して賃金月額証明書の作成・提出

解雇予定がないことを証明する書類の整備

労務管理上、休暇取得者のシフト調整や業務カバーも必要になるため、「支援する姿勢」と「業務上の調整力」のバランスが求められます。

制度のインパクトと展望

医療・介護の現場に与える影響とは

医療・介護現場においては、慢性的な人手不足や定着率の低さが経営課題となっています。その中で、職員の「学びたい」という意欲を形にできる制度は、採用や定着の面でも一定のメリットを持ちます。

とくに次のような場面での活用が期待されます。

夜勤などの業務負荷から一時的に離れ、専門知識を習得したいケース

介護職から相談支援専門員など他職種へのステップアップ

福祉系国家資格の取得準備期間として

ただし、給付金の仕組み上、「無給の休暇」であることが前提です。制度を設けたからといって職員が安心して利用できるかは、経営側の理解と支援体制にかかっていると言えます。

当事務所の見解|「学びたい気持ち」と「現場のリアル」の狭間で―制度と向き合う柔軟な選択肢

医療福祉の現場において、人手不足が慢性化しているのは、もはや前提条件といってよい状況です。そんな中で、「無給の教育訓練休暇制度」を導入することには、現実的なハードルが多く存在します。人員が一人抜けるだけでも日々の運営に支障が出る職場にとっては、制度の整備そのものが遠い話に思えるかもしれません。

一方で、資格取得やスキルアップへのニーズが確実に高まっているのも事実です。人材定着や将来の役職者育成、さらには新しい職種へのキャリア展開など、教育訓練が経営課題の一角を担う時代になっています。そのため、制度の整備や情報収集を「今すぐに活用するため」ではなく、「いずれ必要になるかもしれない未来の選択肢」として捉えることには、一定の意義があると感じています。

実際に運用するかどうかは、各法人の体制や方針によって異なるでしょう。しかし、就業規則や労使協定に制度の枠組みを備えておくことは、職員に対するひとつのメッセージになります。「あなたの成長や挑戦に、私たちは関心を持っている」というサインを、制度という形で静かに発信する。その積み重ねが、信頼や定着につながることもあります。

もちろん、制度を整えたからといって、すぐに利用者が現れるわけではありません。しかし、制度があることで初めて「選ぶ」という行動が可能になります。その意味でも、教育訓練休暇給付金の創設は、組織として“考えてみる価値のあるテーマ”であると、私は受け止めています。

当事務所では、就業規則の見直しや制度設計のご相談、行政提出書類の作成など、初動段階からご支援しております。制度の導入・活用を急ぐ必要はありませんが、「制度にどう向き合うか」を丁寧に考える機会として、本コラムがお役に立てば幸いです。

【参考サイト】第211回労働政策審議会職業安定分科会資料

【参考資料】資料1-3:教育訓練休暇給付金について