令和7年4月1日施行の雇用保険制度改正とは?中小企業と介護福祉事業所への影響を解説(1)

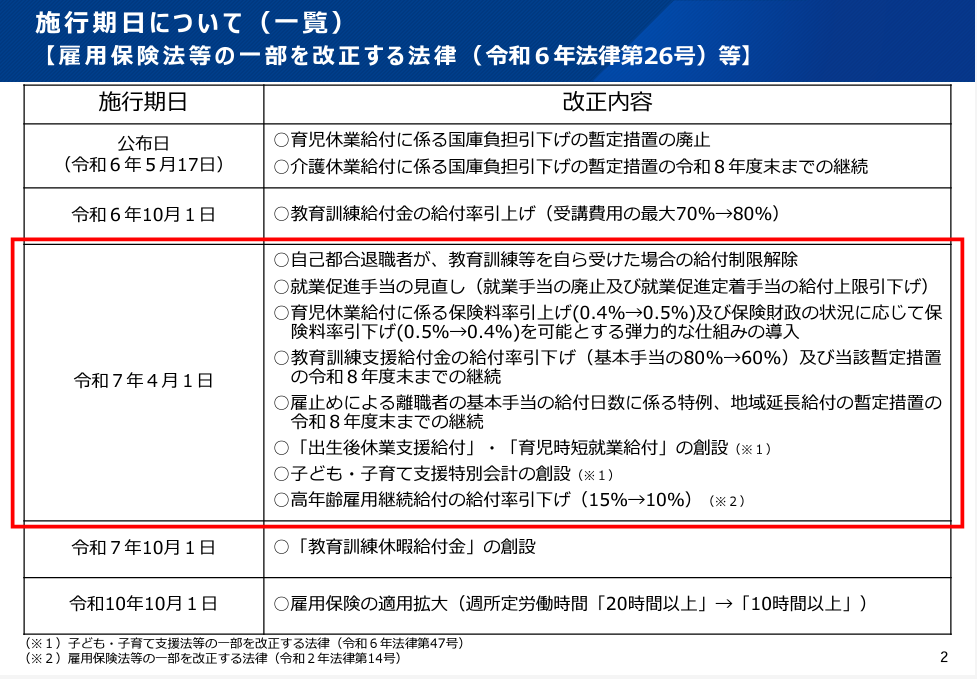

2024年8月27日、東京で開催された第197回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」が議題として取り上げられました。

今回の改正は、労働市場の安定性と柔軟性を高めることを目的としており、特に中小企業や介護福祉事業所における人材確保や雇用安定に直接影響を与える内容となっています。

「この改正、うちの会社には関係ない」と思っていませんか?実は、事前に対応をしておかないと、企業側が思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。本記事では、改正の重要ポイントと企業が取るべき具体的な対策を解説します。

雇用保険制度改正の背景と目的

近年、日本の労働市場は急速な変化を遂げています。少子高齢化の進展に伴い、労働力人口の減少が進む中、労働者のキャリア形成支援や、育児・介護と仕事の両立支援がますます重要視されています。このような背景から、雇用保険制度の見直しが必要とされ、今回の改正が実施されることとなりました。

今回の改正では、自己都合退職者の給付制限の緩和、育児休業給付に係る保険料率の引き上げ、教育訓練支援給付金の給付率引下げ、新たな給付制度の創設など、労働市場に大きな影響を与える項目が含まれています。

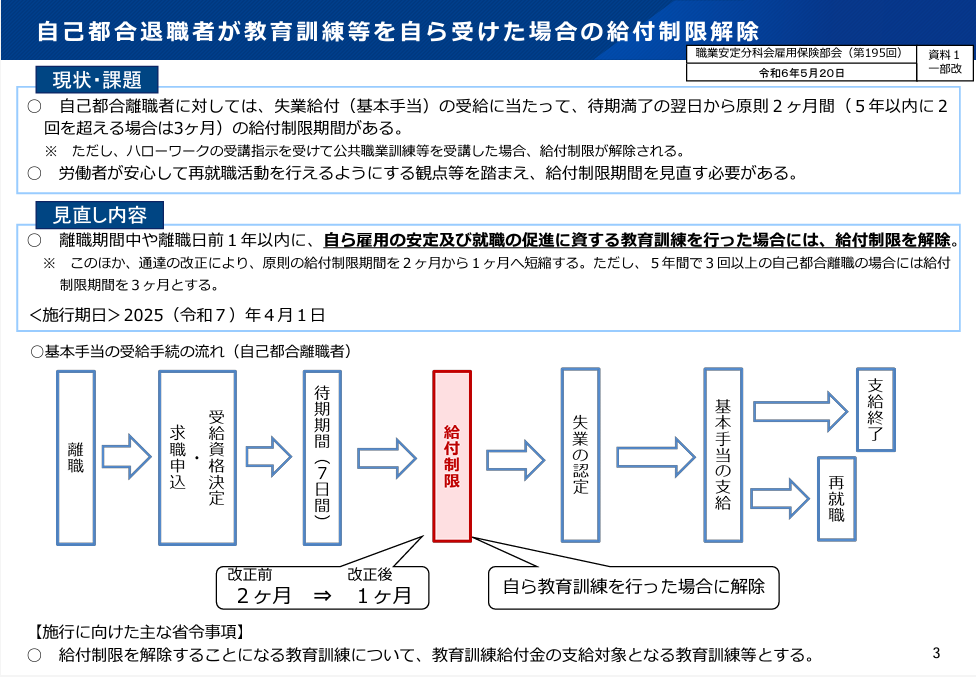

自己都合退職者に対する給付制限の緩和

自己都合で退職した労働者に対しては、これまで失業手当の支給に一定期間の給付制限が設けられていました。この制限は、労働者の再就職活動を遅らせる一因となっており、特に中小企業や介護事業所における労働者にとっては、経済的な不安が大きな課題となっていました。

今回の改正では、労働者が自発的に公共職業訓練を受講した場合、この給付制限が解除され、早期に失業手当が支給されるようになります。この措置は、労働者が迅速に再就職活動を行えるよう支援するものであり、企業側にも労働市場の流動性を高める効果が期待されます。

しかしながら、企業側がこの給付制限の緩和を知らなかった場合、退職者対応が混乱。従業員が「すぐに手当がもらえるはず」と訴え、社内の信頼関係が崩れる事態にもなりかねません。つまり、今後は 退職時の説明責任を強化し、従業員とトラブルにならない体制を整える必要があると思われます。

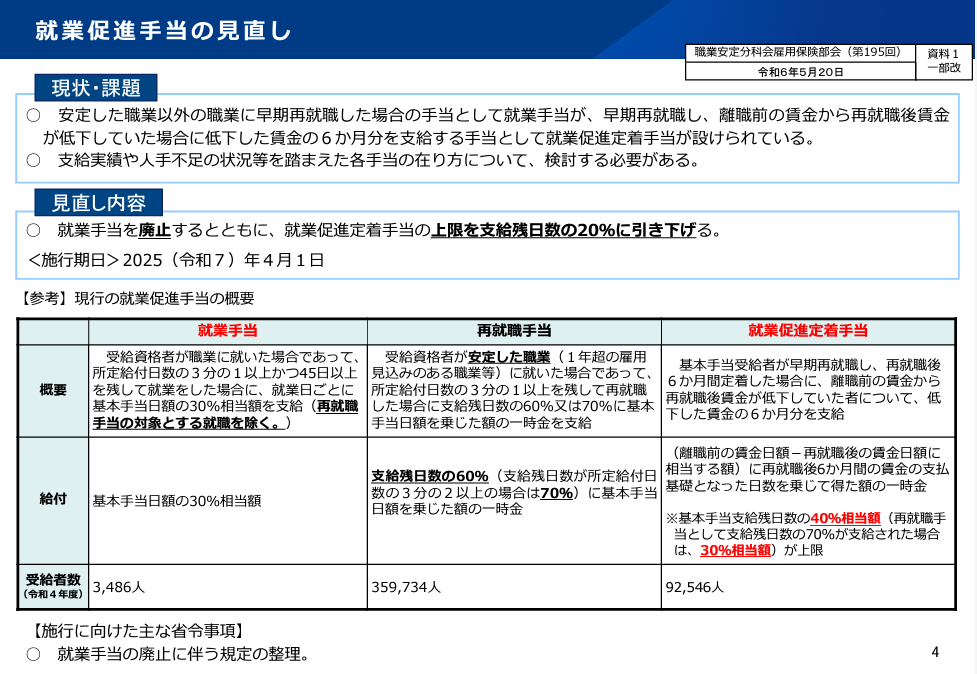

就業促進手当の見直し

今回の改正では、早期再就職を支援する「就業手当」が廃止される一方、再就職後の定着支援を目的とした「就業促進定着手当」の給付上限が引き下げられます。具体的には、従来の基本手当日額の30%を支給する就業手当が廃止され、再就職後6か月間の賃金が離職前より低下した場合に支給される「就業促進定着手当」の上限額が見直されます。この改正により、早期再就職よりも労働者が新しい職場に長期的に定着することが奨励されます。つまり、企業には従業員の定着率向上に向けた取り組みが一層求められることになります。

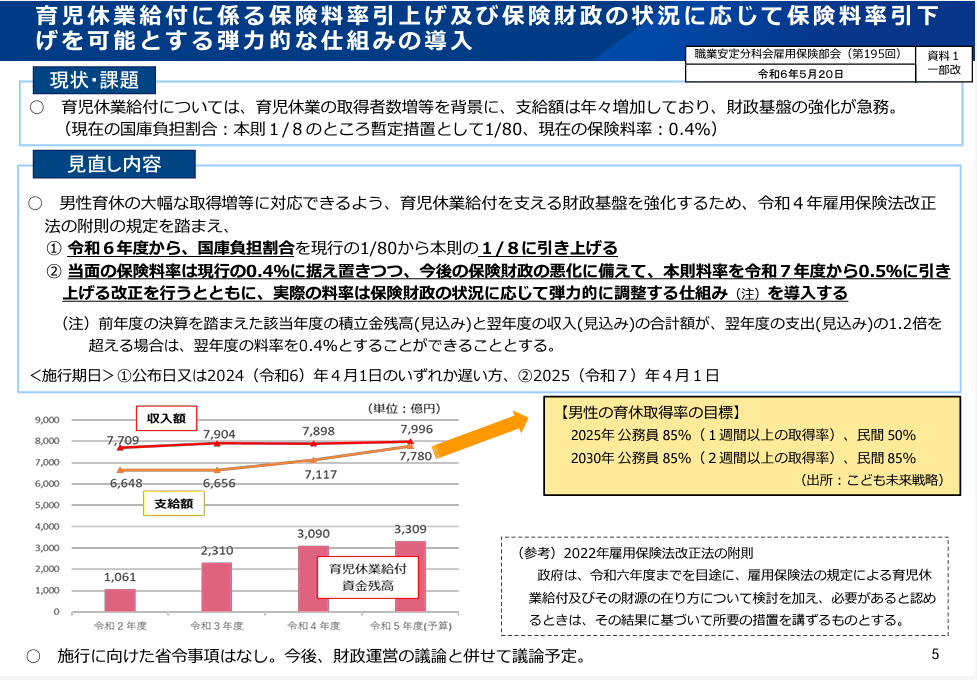

育児休業給付に係る保険料率の引上げと弾力的な仕組みの導入

育児休業給付に関する改正では、育児休業給付に係る保険料率が現行の0.4%から0.5%に引き上げられることが予定されています。この改正は、男性育休の取得増加や育児休業給付の支給額増大に対応するためのもので、保険財政の健全化が急務とされています。また、保険財政の状況に応じて、将来的に保険料率を0.4%に引き下げることが可能となる弾力的な仕組みも導入されます。この仕組みは、保険財政の安定を保ちながら、育児休業を奨励する施策としての役割を果たします。

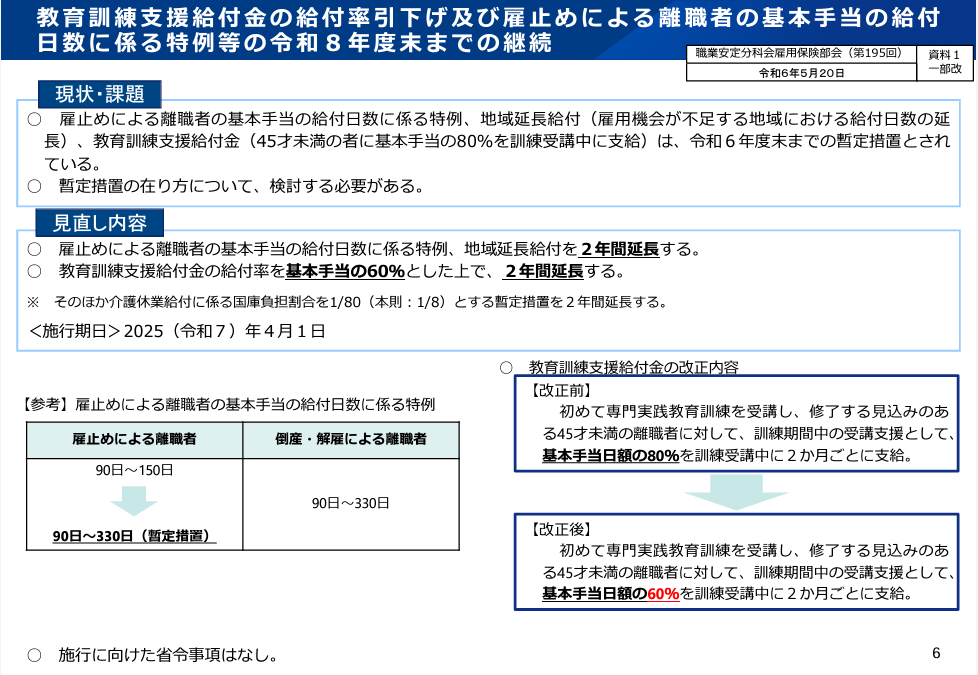

教育訓練支援給付金の給付率引下げと雇止めによる離職者の特例措置

教育訓練支援給付金の給付率が、従来の基本手当日額の80%から60%に引き下げられることが決定されました。この改正は、訓練受講者に対する給付が縮小される一方で、労働市場の効率的な再編を目指したものです。また、雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例措置は、令和8年度末まで継続されます。この特例措置は、雇用機会が不足する地域や雇用の不安定さに直面する労働者の生活を支えるための重要な支援策として位置付けられています。

企業側も従業員のスキルアップ支援の方法を見直す必要が出てくるのではないでしょうか。

企業が対応を怠るとどうなる?~企業として今すぐやるべきこと

改正に対応できていないと…

✅ 退職者対応でトラブルが発生(「失業手当の制限がないと聞いたのに!」)

✅ 雇用保険料率の変更を見落とし、給与計算の誤処理、再計算といった機会損失

✅ 就業促進手当の廃止により、離職率が上昇

企業として今すぐやるべきこと

① 企業の社会保険料負担を試算し、経営計画を見直す

② 従業員の退職・再就職支援に関する方針を明確化

③ 給与計算システムの更新をチェック(保険料率の変更)

④ 研修・スキルアップ支援の方針を再検討

あたりでしょうか。

✅「何をすればいいの?」と迷ったら、専門家に相談するのが最も確実です。

まとめ:事前の対応で企業の安定経営を実現

今回の雇用保険制度改正は、企業と労働者双方にとって、労働環境の改善や雇用の安定を目指すための重要なステップです。

✅ 2025年4月の雇用保険制度改正は、企業の労務管理に大きな影響を与えるでしょう。✅ しかし、適切な事前準備がないと、給与計算のミスや財務リスクが発生する可能性をはらんでいます。✅ 「うちはどう対応すればいい?」と迷ったら、専門家のアドバイスが必須ではないでしょうか。

この改正を適切に理解し、実務に反映させることは、企業が長期的な成長を遂げるための鍵となります。当社労士事務所としては、この改正がもたらす課題と機会をしっかりと捉え、労務相談顧問先の企業様が最適な対応を取れるようサポートしていきます。

労働市場の流動性が高まる中で、企業は従業員のキャリア形成や雇用継続に積極的に関与することが求められます。特に、中小企業や介護福祉事業所では、労働者の定着と成長が事業の安定に直結します。この点において、今回の改正を機に、教育訓練の提供や再就職支援に注力することは、労働者の満足度を高め、結果的に企業の競争力を強化することにつながります。

当事務所は、法改正の背景や目的を深く理解し、その中から企業にとって最も効果的な対応策を見出します。労働法や雇用保険制度に関する知識を活かし、企業の現状と照らし合わせながら、具体的な提案を行ってまいります。さらに、企業が直面する様々な課題に対して、柔軟かつ的確なアプローチで解決策を提供し、企業の健全な発展を支援します。

この改正を単なる法的変更として受け止めるのではなく、企業の成長と従業員の幸福を両立させるための一歩として捉え、一緒に歩んでいくことが重要です。当事務所では、労務相談顧問先の企業様が直面する変化をともに乗り越え、より良い未来を築くためのサポートを惜しみません。

【参考リンク】第197回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

【参考資料】令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)